重要文化財 紙本墨書 李柏尺牘稿 二通 の保存修理について

株式会社 坂田墨珠堂

重要文化財 紙本墨書 李柏尺牘稿 二通 の保存修理について

株式会社 坂田墨珠堂

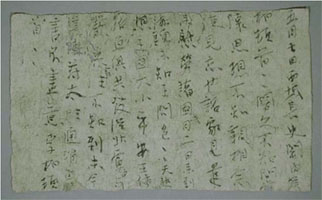

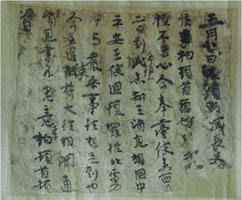

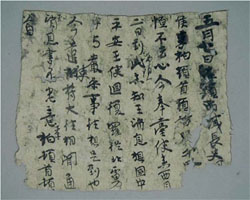

A文書

A文書

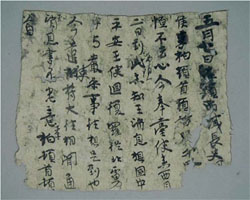

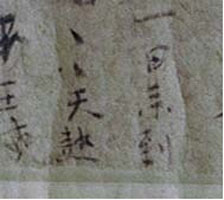

B文書

B文書●概要

名称:李柏尺牘稿 二通製作年代 : 4C

紙質:苧麻系の植物

| 法量[cm] | 重量[g] | 厚さ[平均値/mm] | 密度[g/cm3] | |

| A文書 | 24.0×39.6 | 6.5 | 0.22 | 0.32 |

| B文書 | 23.6×28.5 | 4.6 | 0.29 | 0.29 |

●修理前の状態

全図

全図

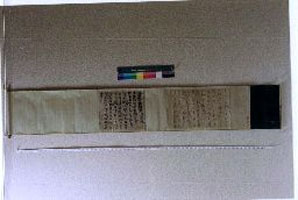

保存形態

保存形態 A

A

B

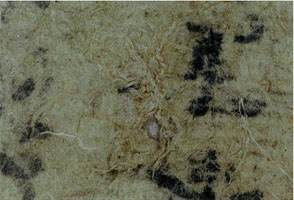

B 織物の名残

織物の名残

折れ

折れ 旧裏打紙から染み出した汚れ

旧裏打紙から染み出した汚れ●修理方針の概要

(1) 巻子装から解体する。 → 風合いの破損や折れなどの損傷が発生しているため当初の姿に戻す。(2) 作品の質感維持にも配慮する。 → 加湿方法を検討し、作業を行う。

(3) 新たな裏打ちは可能であれば行わない。 → オリジナルの姿を尊重するため。

(4) 補修紙による欠損箇所の補填は行わない。 → オリジナルの姿を尊重するため。

(5) 保存形態を検討する。 → 従来の保存形態では、裏面の観察は困難であったため保存と活用を考慮した方法を検討する。

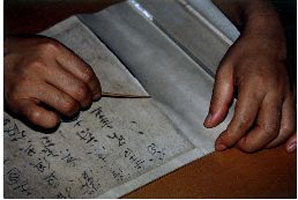

●修理:解体作業

巻子装からの解体(竹べらを用いて慎重に本紙部分を取りはずす)

巻子装からの解体(竹べらを用いて慎重に本紙部分を取りはずす) 超音波式噴霧器による加湿風景

超音波式噴霧器による加湿風景●修理:裏打紙の除去

ピンセットを用いて繊維一本ずつにまで気を配りながら慎重に旧裏打紙を除去する

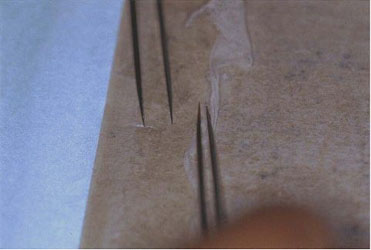

●ブリッジによる最低限の補強

部分拡大画像

部分拡大画像●保存形態

保存箱の概要名称:上下戸式保存用桐収納箪笥 一合

各本紙納入用桐被蓋箱 二合

材質:日本産桐材(20年以上枯らしたものを使用)

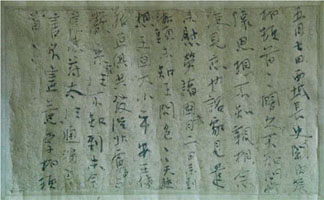

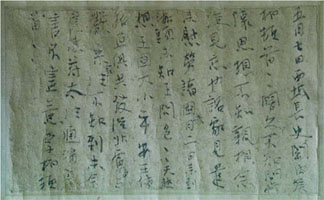

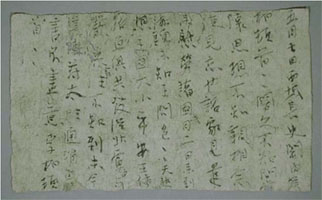

●修理前後 A文書

修理前

修理前 修理後

修理後A文書(織組織部分)

修理前

修理前 修理後

修理後 修理後に観察できた織組織部分の裏面

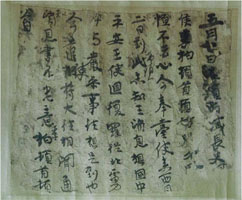

修理後に観察できた織組織部分の裏面●修理前後 B文書

修理前

修理前 修理後

修理後 修理後 裏面から発見された織組織

修理後 裏面から発見された織組織●まとめ

修理についての留意点(1) 伝統技術に基づき、新素材や機器を利用した修理

(2) 必要最小限の修理

(3) 作品の風合い維持

(4) 紙検査の新たな試み

(5) 保存と活用を考慮した収納方法の提示

●参考

・池田和彦「李柏文書の修理」池田寿『日本の美術480書跡・典籍、古文書の修理』所収 至文堂 2006年・龍谷大学『佛教東漸』 思文閣出版 1991年

・藤枝晃『文字の文化史』 講談社 1999年

・Masato KATO, “スキャナを用いた簀目測定方法”, the 25th The Japan society for the Conservation of Cultural Property Conference, pp.70-71, Kyoto (2003)

・Masanori SATO, “植物繊維文化財の研究に関する問題点”, The 23rd Japan society for the Conservation of Cultural Property Conference, pp.60-61, Kanazawa (2001)

戻る