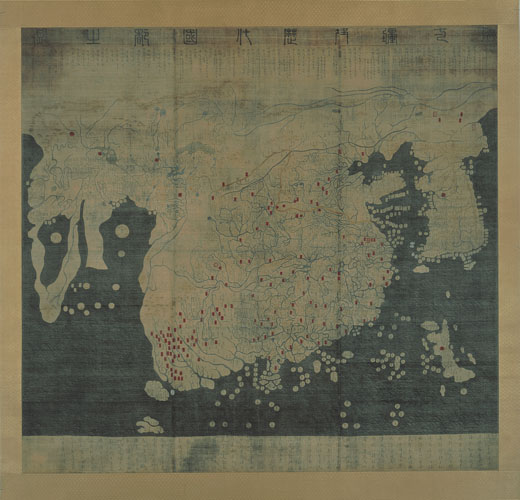

混一疆理歴代国都之図

混一疆理歴代国都之図

●概要

021.1-103-11幅 130×160cm

李朝太宗2年(1402)

縦130cm×横160cmのこの地図は、明治になって朝鮮から将来されたもので、朝鮮の役の際、加藤清正が熊本の本妙寺に献納した「大明国地図」などと同じ系統のものとされている。

地図の下段に記される由来によると、この図は、朝鮮使として明に派遣された金士衡と李茂が李薈に命じて、李朝太宗2年(1402)に作成させたものである。この図の基となったのは、李沢民の「声教広被図」と、僧清濬の「混一疆理図」を合わせ、さらに朝鮮と日本とを描き加えたものという。

この図に描かれた日本は、日本の東西方向が誤って南北にほぼ90度右に廻転してしまっている。しかし、その基図になったのは、わが国を具体的に描き現わした最古の地図「行基図」によったものと解されている。

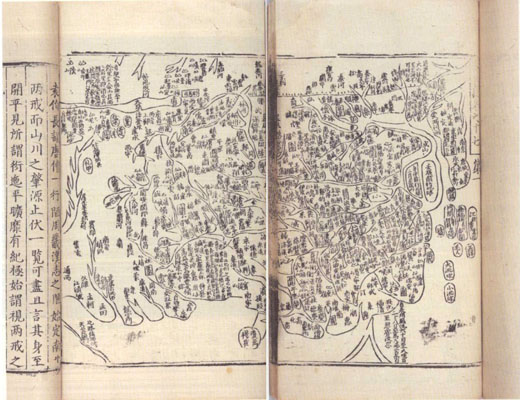

●混一疆理図

広輪疆理図(『水東日記』所収)、大倉集古館蔵

この図は清濬の混一疆理図の改訂版であり、主に中華領域を描いている。

図:宮紀子「モンゴル帝国が生んだ世界図」より抜粋

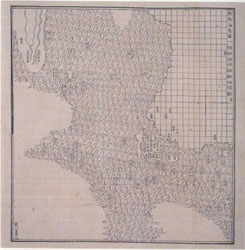

●声教広被図

東南海夷図・西南海夷図(『広輿図』)、国立公文書館蔵

この図は広輿図という本に収録されている地図なので、オリジナルではない。この図で声教広被図の全てを表すわけではなく、南半分であり、アフリカなどの中華領域以外も描かれている。

図:宮紀子「モンゴル帝国が生んだ世界図」より抜粋

●絹本

混一疆理歴代国都之図は絹地に描かれている。

そのために経年変化等によって文字や地形が歪むという現象が起こる。

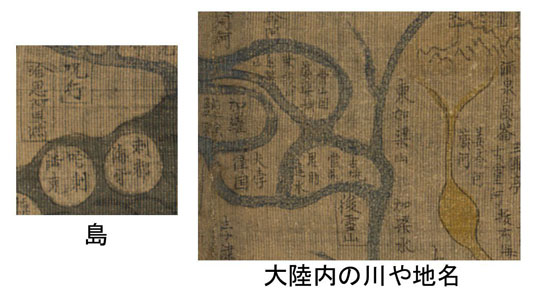

●大陸や海に書かれている多くの地名

混一図には,大きく大陸の形状と海が表され,大陸内には,川,湖,山と多くの地名,海には多くの島々とそれに関わる地名が表されている。

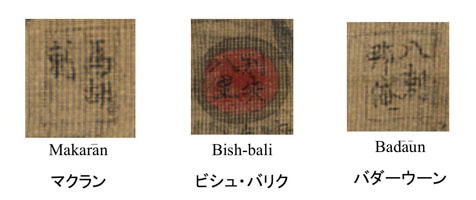

●漢字で音写された地名

混一図において,漢字で音写された中央アジア以西の数多くの地名について,極僅かなものを除いて解読されないまま現在に至った。

戻る